像爱因斯坦一样思考(二)

发布日期:2023-12-22

作者:罗洪刚

编辑:内容维护管理员

来源:

#lctp2023.122201#

作者:罗洪刚

兰州大学物理科学与技术学院和兰州理论物理中心,兰州 730000

量子理论与应用基础教育部重点实验室和甘肃省理论物理重点实验室,兰州 730000

摘要:本文根据作者于2023年11月2日给兰州大学物理科学与技术学院2022级“一士班”动员会上的讲座报告整理修订而成。作者主要想强调,在人工智能突飞猛进和备受关注的今天,尤其需要鼓励年轻的学生关注自身思维能力的提升,像爱因斯坦一样思考,不要将人类的命运交给不确定的未来。

各位同学下午好!今天这个讲座报告不是一个学术报告,但在我看来,它可能比我的任何一场学术报告都重要的多。因为我想谈的是,爱因斯坦在他的晚年时(67岁,1946年)亲自执笔撰写的一个自述[1],从中我们可以体会到爱因斯坦成长的心路历程、对近代和现代物理学的高度概括以及对未来物理学发展(特别是统一场论)的思考。

当今科学技术的发展,特别是人工智能的突飞猛进,可以说已经触及到人类灵魂的深处。人工智能替代人类处理绝大多数日常事务,已经只是时间问题。人工智能是否具备创造性学习的能力以及人类的智慧,还有待进一步探索,但其可能性并不是完全没有。任何轻视人工智能的进化能力的人,将不可避免地会陷入一种尴尬的局面。年初(2023年3月),我曾经给甘肃省英才计划的学员讲过一个报告,题目是“像爱因斯坦一样思考”[2],主要基于爱因斯坦和英菲尔德在1938年出版的一本物理学科普著作,《物理学的进化》[3]。书中爱因斯坦和英菲尔德用一个优秀侦探的故事来比喻如何探索大自然的奥秘。从机械观点的兴起到没落、从场的观点的兴起到现代物理学如相对论和量子理论的建立,娓娓道来,充满智慧。今天,我用同样的题目,但基于的材料是爱因斯坦在1946年在他67岁时,应希尔普博士的请求,亲自执笔撰写的一篇自述文章[1]。这不是一篇传统意义上的自传文章,而是爱因斯坦从自己的成长历程的高度总结和对物理学的过去、现在和未来的思考,一如既往地充满智慧。由于时间限制,我只讨论爱因斯坦成长的心路历程部分,物理学部分,则留待将来有机会再说。

在报告之前我想先做一个小的测试。任继荣老师给我讲,说你(罗洪刚)老强调读书,利用这个机会,你给同学们演示一下怎么读书? 我想我也没有时间跟大家讲如何读书,但可以测试一下,了解一下大家读书的效果怎么样,看看有什么不足以及可能需要改进的地方。请看下图中的一段文字(见图1,为爱因斯坦自述第一段的前两句话,爱因斯坦自述是用德文写的,这是希尔普博士编辑的英文版)。我从文献中(很抱歉,为了避免不必要的麻烦,我没有给出翻译文字的出处)摘录了三个版本的中文翻译。留给大家两分钟时间,然后我给以下选项,请大家举手反馈。

选择一:三个翻译都很准确;

选择二:三个翻译都不那么准确;

选择三:翻译一最准确;

选择四:翻译二最准确;

选择五:翻译三最准确。

图1 报告PPT内容

在座师生300人左右,测试结果如下:三个翻译都准确,10人;三个翻译都不那么准确,2人(其中包括一位老师);翻译一最准确,30人左右;翻译二最准确,60人左右;翻译三最准确,150人左右。

各位,做科学,讲求的是客观事实;读书,也是这个要求,要真实把握作者表达的意思,不多,亦不少。翻译二和翻译三就明显多了,甚至带有臆测成分。原文没有讲“半截入土”,也没有讲“来日不多”,更没有说要讲“当年努力和探索过的事情”。结合上下文,爱因斯坦想表达的意思应该是:“我坐在这儿,在我67岁的时候,写一点类似于自己的讣告的东西。这么做的原因,不只是希尔普博士曾经劝过我写点东西,而是因为我的确相信,给和我们一块努力奋斗的人们讲一讲当年自己的努力和探索在现在的回顾中看起来是什么样子,是一件好事。”在下文中,爱因斯坦还警告,一个67岁的人的回忆,不像他在他的50岁、30岁或20岁的样子,必然带有现在67岁这个年龄的人的色彩。所以,读书,能不能准确地把握作者的意思,是一回事;受作者的启发,联想到一些东西,是另一回事。做科学,不是写小说,可以根据情节需要而随意增减。读书,特别是读自然科学类的书籍,要原原本本,不增不减,力求做到客观,这是第一步,也是我要求的最基本的读书训练。这一关过不了,对不起,你过不了“自以为是”这个障碍。

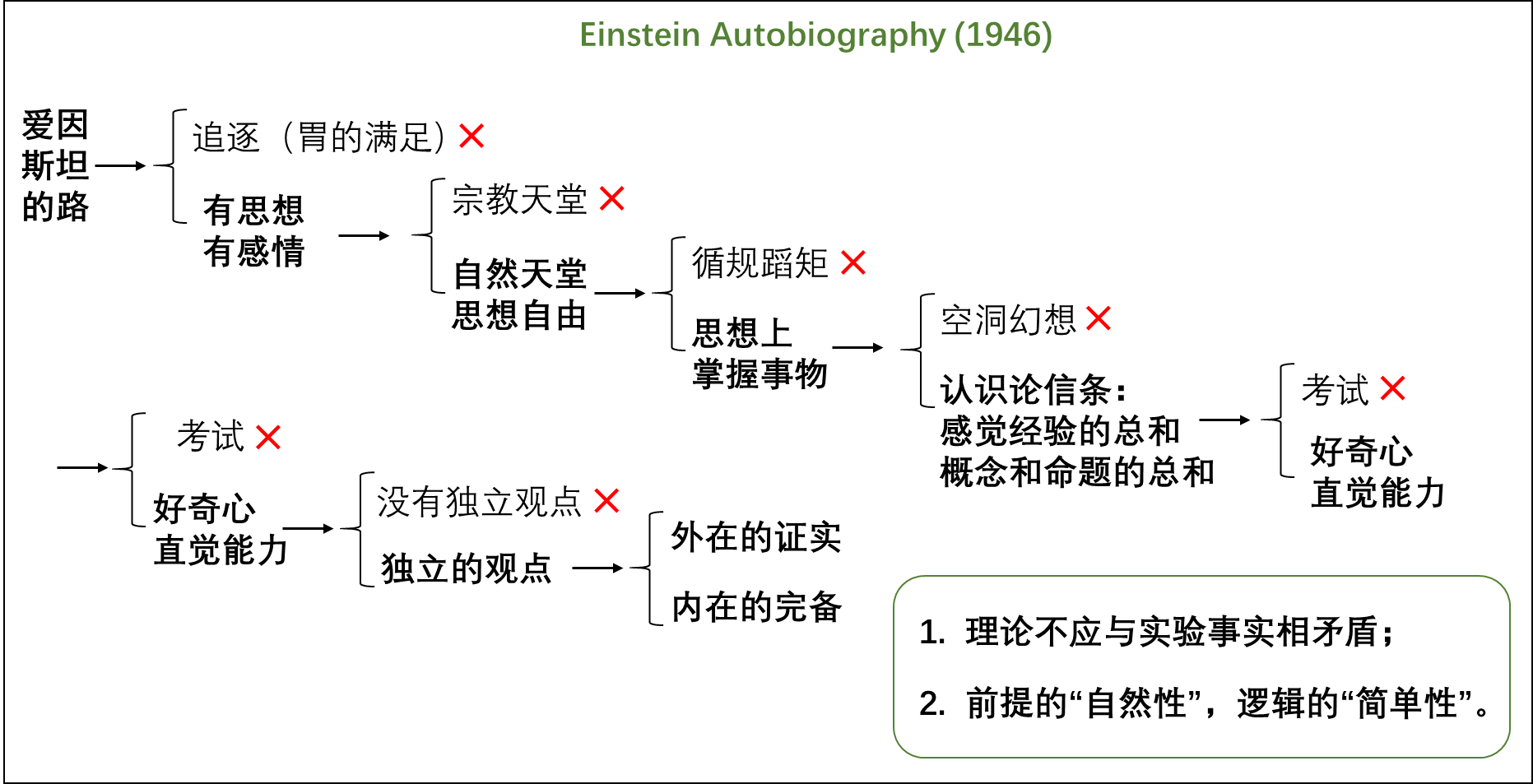

言归正传。根据爱因斯坦自述的前半部分,我来分享一下爱因斯坦的成长路径,见图2。第一步,爱因斯坦在他的少年时期,用他自己的话说,是属于早熟的那一类,就深刻地认识到一个关键的问题:作为人,是终生、无休止地为利益而活,还是需要有思想、有感情的生活?显然,爱因斯坦选择了后者。爱因斯坦很早就意识到,终其一生的利益追求是徒劳而残酷的。作为一个人,不应只满足于胃的需求,胃的需求是很容易满足的,但精神上的追求更加重要。这是爱因斯坦所设置的第一个路口。有相当一部分人选择了胃的满足,而爱因斯坦选择了有思想、有感情的生活。

爱因斯坦设置的第二个路口是如何做到有思想、有感情。在这个路口,一个自然的选择是宗教天堂,爱因斯坦最初也不例外。但他在12岁时就突然终止这个选择,转而选择了自然界这个天堂。直接的原因是,他阅读了科普读物,发现宗教天堂中的很多事不可能是真实的(我们有理由相信当年爱因斯坦的阅读没有把科学和宗教混为一谈),从而获得思想上的极大自由,并对所有的权威保持怀疑,这个态度持续了他的一生。

图2 报告PPT内容

对自然界这个天堂的选择,爱因斯坦从来没有后悔过。而且他体会到,他所敬仰的,在自然界天堂里保持内心宁静和自由的那些人都是他不可或缺的朋友。从以愿望、希望和原始感受为寄托的宗教天堂的境地中解脱出来,从而带来从思想上去理解、去把握自然界的自由,就如一幅素描所简洁表达的一个事物的轮廓一样清晰。

到这儿,爱因斯坦又来到下一个路口。一个人是选择有条理的思想,还是不那么循规蹈矩的路径?对一个喜欢循规蹈矩的人来说,到晚年时的回顾,应该是那种千篇一律的东西。而爱因斯坦的选择是,脱离那种短暂的、带有个人的东西,转而从思想上、概念上把握事物。这是爱因斯坦成长过程中的一个关键转折点。能做到这一点的关键是思维或者思考,因此爱因斯坦专门写了一段话阐述什么是思考。为了准确把握爱因斯坦是怎么定义思考的,这儿我不得不直接使用英文原文,因为我的任何解释或翻译,我都担心不能准确表达爱因斯坦的原意。英文原文如下:“What, precisely, is “thinking”? When, on the reception of sense impressions, memory pictures emerge, this is not yet “thinking.” And when such pictures form sequences, each member of which calls forth another, this too is not yet “thinking.” When, however, a certain picture turns up in many such sequences, then—precisely by such return—it becomes an organizing element for such sequences, in that it connects sequences in themselves unrelated to each other. Such an element becomes a tool, a concept.” 我建议每位同学反复阅读这段话,并仔细体会,可能的话,记住它。

好了,你们记住了原文,我就可以解释了,仍然有解释不到位的地方,也请参考上面的原文。什么是思考?分为三步,三步走完才是完整的思考过程。第一步,通过感觉印象形成记忆图像。什么是感觉印象?阅读、交谈、观察、实践等过程,通过耳、鼻、口、眼、手、脚等任何可以获取信息的方式得到的感官认识。这些认识存储在大脑形成记忆,通过记忆形成图像。感官认识要尽量客观,记忆要尽量准确。但无论如何,一个人不可能记住所有他感官认识到的东西,一个关键是形成图像。感官认识的东西可以忘掉,但图像的东西一般很难忘掉。事实上我们很多人就卡在这一步。会记忆,考试可以得高分,但不会形成图像,做事就没有章法,因为具体的事情千变万化,不可能与书本上的一模一样。其实形成图像是可以训练的。方法就是,把记忆的东西讲给别人听。没有人愿意听你把记忆的所有东西都一五一十、一字不落地讲全讲完,所以你得不断地提炼,用三、五分钟,甚至三、五句话把你的意思表达清楚。这三、五句话就是你的图像。爱因斯坦是怎么做的?在青年时期,爱因斯坦与他的朋友有个“学术奥林匹亚”,他们各自读同一本书,然后互相讨论。而且,爱因斯坦年少时,就和当时一个波兰医学生马克斯·塔尔穆德在这样做了。做完这第一步,爱因斯坦说,这不是思考。第二步,通过第一步得到了很多记忆图像,而且通过一个图像,能够联想到另外一个图像。但爱因斯坦说,这仍然不是思考。然后到了关键的第三步,当某个元素在记忆图像中反复出现,而且能够把本来没有关联的记忆图像通过这个元素而联系起来,形成一个有关联的整体。这个元素就是一种工具、一种概念。做到第三步,就是思考了。剩下的就是用语言或者符号把这个元素表达出来,就可以交流了。

来到下一个路口。一个人通过感官认识不可能把所有的东西都认识完全,也不可能把所有前人走过的路都重走一遍,这就涉及到爱因斯坦谈到的认识论信条。一个人的认识有两个来源,一个是感官认识的总和;一个是前人积累的概念和推理体系的总和。掌握后者就是要通过不断的学习,而不断地学习则伴随不可回避的考试,事情可能就变得不可收拾。机械地、过度地应对考试,可能会把一个人对自然界的兴趣消耗殆尽。爱因斯坦所上的苏黎世大学,只有两次考试:一次是入学考试,一次是毕业考试。即便如此,爱因斯坦说毕业考试后的整整一年里,他对自然界的思考都索然无味。可见不恰当的、过多的考试,会多么严重地伤害一个人对自然界的兴趣。我特别希望那些管教学的领导知道这个事,最好能读读爱因斯坦的原文,请他们在决定对在读学生实施月考、甚至周考制度时,手下留情。过多的考试,更多的是利用学生的成绩带来短暂的教学利益,而不是培养人才。我这儿不是说不要考试,而是要看做什么事情。像工程和技术方面的操作,需要有标准,需要有考试。但用考试来启发思维,那是笑话。用教学表演来提高教学质量,怎么看怎么不着调。教育教学的目的是启迪智慧,不是看电视连续剧。引用爱因斯坦的话,他是侥幸地从仅有的两次考试中逃脱出来的。

逃过了考试的关口,终于到了理解自然界的下一个路口,是否有自己的独立观点。很显然,有思考的能力,自然具备了独立的观点。如果你也一路做了这样选择,恭喜你,你站在了与爱因斯坦一样的起跑线上了。“不要输在起跑线上”,正确的起跑线是这个起跑线,而不是大家耳熟能详的“起跑线”。爱因斯坦在这个路口,可以去批判牛顿的经典力学,而你也可以去批判你觉得不够完美的东西,并建立你的新理论。当然这条路绝不平坦。

今天的报告就停在这儿,后续关于物理学的部分,有机会再跟大家分享,谢谢大家!

致谢:感谢基金委理论物理专款对“兰州大学理论物理交流平台”(2010-2020)和“兰州理论物理中心”(2021-)的支持和甘肃省科技厅对“甘肃省理论物理重点实验室”的支持。

参考文献:

[1] A. Einstein, Autobiographical Notes, Translated and edited by Paul Arthur Schilpp (Open Court, La Salle, Illinois, 1996).

[2] 像爱因斯坦一样思考——罗洪刚教授给“甘肃省英才计划”学员的讲座报告, 兰州理论物理中心公众号,2023-03-20 发表于甘肃。

[3] A. Einstein and L. Infeld, Evolution of Physics (Simons & Schuster, 2007). 本书有多种版本,并有中译本,有兴趣的读者可自行查询。

相关阅读:像爱因斯坦一样思考(一)