超新星爆发的物理机制-磁单极驱爆

发布日期:2024-09-18

作者:

编辑:何洁

来源:兰州理论物理中心

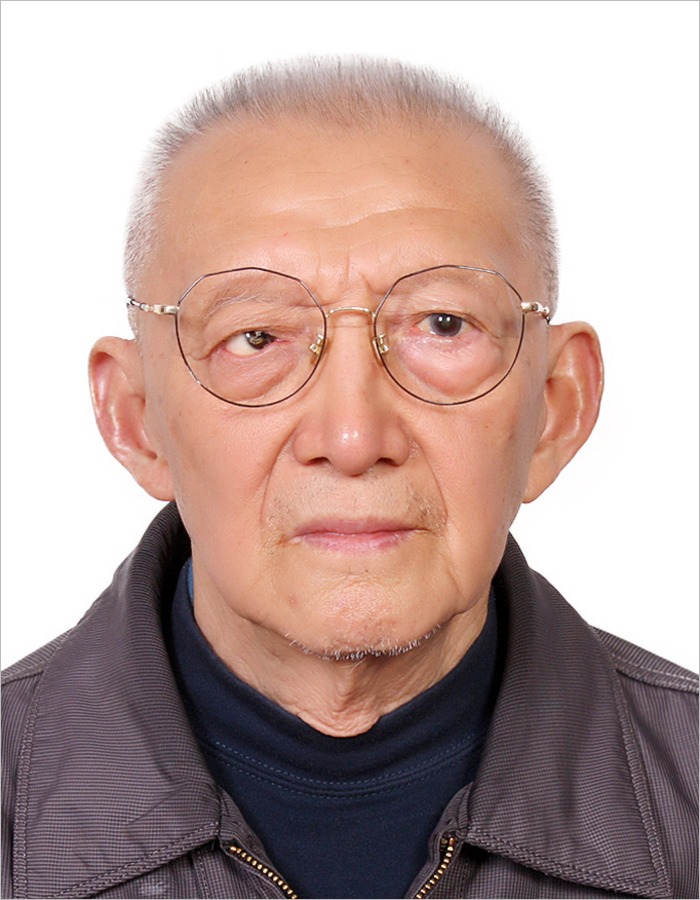

报告人:彭秋和教授南京大学

题目:超新星爆发的物理机制-磁单极驱爆

时间:2024年9月24日(周二)下午16:30

地点:理工楼1226

腾讯ID:389 869 463

邀请人:郭文帝、刘玉孝

报告摘要:

鉴于2013年天文学家在银心附近发现了反常强的径向磁场。它不仅否定了银河系中心的黑洞模型和提供了磁单极存在的强烈天文观测证据,而且它显示了磁单极催化核子衰变(Rubakov-Callen效应, RC效应)可能是真实存在的物理过程。

从磁单极空间流量的估算和磁单极催化核子衰变(RC效应)作为新的能源这两个观念出发,我们简单地获得了星体的RC光度(即通过磁单极催化核子衰变的反应产生的能量产生率)正比于星体中心密度的平方。当超新星核心坍缩到中心物质密度超过原子核密度时,星体的RC光度就会远远超过星体的Eddington光度,导致整个星体向外剧烈爆炸。这个新观念简单地解决了困惑科学界一百年来超新星爆发物理机制的疑难问题。

我们的一个重要推论:无论超新星的质量有多大,超新星爆发后的中心残存天体不可能是黑洞,而是中子星。即:恒星级黑洞是不存在的。

报告人简介:

男,四川省广安县人,生于1938年9月。1960年从南京大学天文系毕业后被分配到北京大学地球物理系天体物理专业任教。在北京大学教书十八年后,于1978年调至南京大学教书。后来是南京大学天文系教授,博士生导师。1988-1995年曾连续两届当选为(第六届,第七届)中国天文学会理事。自1979年-2011年连续八届当选为<全国引力和相对论天体物理学会>理事。

彭秋和主要致力于核天体物理学(包括高能天体物理)和星系天文学的研究。在核天体物理学领域中,涉及中子星(脉冲星)、超新星爆发机制、恒星内部的热核反应、AGB星内重元素核合成与星际放射性元素(例如26Al)的天体起源等问题。此外,通过四处奔波与讲学,彭秋和教授为在我国创建和开展核天体物理学的研究,作了大量宣传和学术组织工作。是我国核天体物理学的主要学术带头人。

迄今参加过国际学术会议约70次,访问20多个国家。彭秋和同美国德克萨斯大学的<引力波天文学研究中心>合作,己经在中国连续主办了四届<引力波天文学暑期学校>。经过四次<引力波天文学暑期学校>,我国至少有近百名年轻学者涉足于引力波天文学的专门学习与研究。我国的引力波天文学由此诞生了。

自1993年以来,上海天文台、河北师范大学物理系、西华师范大学物理学院、华中科技大学物理学院等聘请他为兼职教授。

自1977年以来彭秋和共发表学术论文226篇,涉及核天体物理、高能天体物理、相对论天体物理和星系天文学和宇宙学五个领域的研究。

近年来彭秋和具有反对国际学术界主流观念的重要学术研究如下:

1)从Ia型超新星的观测误差分析提出了“质疑宇宙加速膨胀(宇宙暗能量)问题”(2014年)

2) “银河系中心黑洞模型失效和磁单极存在的天文观测证据”(2016)

3)提出“磁单极驱爆各类超新星的统一模型”来解决半个世纪以来的超新星爆发之谜(2017年)。

4)从1980年开始的42年中,彭秋和将核物理和凝聚态物理结合起来对中子星进行了一系列国际独创性探讨与最前沿研究。